LA CLINIQUE DE CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE DE REIMS

Tiré des Archives Provinciales de Chirurgie , Tome XVII, Juillet 1905

Reims, est, en ville de 110.000 habitants, possède un Établissement, qui est en France, unique en son genre, actuellement : et par son importance matérielle, et par le but, très spécial, pour lequel il a été conçu et édifié.

Il porte le nom de Clinique de Chirurgie orthopédique de la ville de Reims.

En fait, il est consacré à la Thérapeutique de toutes les Affections du Système locomoteur, quelles qu’elles soient, c’est-à-dire à une Spécialité chirurgicale, jusqu’à présent fort mal comprise dans notre pays.

Créé de toutes pièces par notre collaborateur et ami, M. le Dr L. Mencière, qui, depuis près d’une dizaine d’années déjà, est fixé en Champagne, et qui s’y est adonné, exclusivement, à la pratique de la Chirurgie orthopédique avec le succès que l’on sait, il peut rivaliser avec les plus vastes installations, d’une nature analogue, qui existent à l’étranger, et particulièrement en Allemagne. Aussi pensons-nous être utile aux lecteurs de cette Revue, en en publiant ici une description circonstanciée, après une visite que nous y avons faite récemment ; et croyons nous rendre service à la Science française, en montrant tout l’intérêt d’une telle fondation, qui fait le plus grand honneur, d’une part, à l’initiative privée de la génération actuelle, et, d’autre part, à l’esprit qui anime, à l’heure présente, notre jeune école chirurgicale de province.

Dans le choix qu’il a fait du terrain presque en dehors de la ville de Reims, M. le D’ Mencière a eu en vue non seulement l’édification d’une Maison de Chirurgie, organisée conformément aux dernières données de l’art chirurgical, mais aussi la création d’une Maison de Santé de plein air, d’un type particulier, c’est-à-dire d’une sorte de Sanatorium, adapté à la spécialité qu’il exerce, aux maladies de longue durée qu’il a à y soigner, aux traitements spéciaux, n’agissant qu’à longue portée, qui sont nécessaires en l’espèce, pour aboutir à un résultat pratique et appréciable entre tous la guérison des patients confiés à ses soins !

Et c’est ce qui donne à cette Clinique, très bien comprise en raison du but poursuivi, son cachet de très grande originalité.

C’est ce qui en fait un type jusqu’à présent absolument unique en France. On soupçonne facilement, d’ailleurs, qu’à Paris, il serait impossible – à moins de disposer de millions et d’une splendide propriété dans la banlieue ! – de réaliser un Sanatorium chirurgical du même genre, surtout s’il devait être mieux outillé et plus confortable?

Mais, avant d’entrer dans le détail, avant d’indiquer comment a été réalisé ce beau rêve d’un opérateur – avoir, pour soi seul et sous la main, tous les éléments de travail, sans la moindre exception, et, pour ses malades, tous les éléments de succès en matière de thérapeutique spéciale ! – voyons comment a pu venir à son auteur l’idée d’une telle organisation.

I. – Conception d’un Institut de Chirurgie orthopédique.

Pour se rendre bien compte de l’effort réalisé, lors de la fondation de cette Clinique, il est, en effet, indispensable de rappeler le principe qui a guidé M. le Dr MENCIÈRE dans sa conception générale. Ce chirurgien est parti d’un point de départ radicalement opposé à la théorie qui a cours dans les milieux chirurgicaux de Paris, et, en particulier, dans le personnel enseignant de la Faculté de Médecine de la Capitale. A Paris, il n’y a pas de Chirurgiens orthopédistes, à proprement parler. En raison de l’organisation même de l’Assistance publique, il n’existe que des Chirurgiens d’Hópitaux d’Enfants, qui forcément sont obligés de se spécialiser, et s’occupent exclusivement de clinique et de thérapeutique infantiles. Ils deviennent des Chirurgiens d’Enfants. Par la force même des choses, puisque l’Enseignement est lié de façon indissoluble aux services hospitaliers, il en résulte qu’il n’y a qu’une chaire de Clinique chirurgicale infantile ; et non pas un centre où l’on apprend aux élèves ce qu’est en réalité la Chirurgie orthopédique ! Le système, actuellement en vigueur à Paris, présente au demeurant, des inconvénients considérables, qui sautent aux yeux de tous, et que l’étranger saisit à sa première visite dans nos hôpitaux. Aussi ne se prive-t-il pas de critiquer avec vigueur cette manière de comprendre l’Orthopédie chirurgicale !

Un malade, âgé de 12 ans et demi, par exemple, peut-être soigné par un Spécialiste jusqu’à 15 ans; mais, à 15 ans et un quart, je suppose, il doit passer entre les mains d’un autre chirurgien – un Chirurgien d’Adultes ! – et qui plus est, changer d’hôpital !

Il est bien évident que, dans de telles conditions, le succès définitif – celui qui compte seul – est très compromis, surtout quand il s’agit de traiter des affections, qui demandent des mois et parfois des années à guérir ; pour lesquelles il faut instituer une thérapeutique complexe, qui ne peut donner de résultats sérieux qu’au bout d’un temps parfois fort long.

A Paris, de la sorte, on est spécialisé par l’âge des malades, et non par la nature des affections à soigner, ou par l‘organe ou l’appareil à étudier plus particulièrement. Il est indiscutable que cette conception de la Spécialisation chirurgicale est radicalement fausse, puisqu’elle n’a été appliquée jusqu’ici à aucune autre spécialité d’ordre chirurgical ! Elle présente, en outre, le grave inconvénient de limiter la spécialité d’une façon arbitraire et préjudiciable à cette spécialité elle-même et à l’instruction professionnelle du chirurgien, qui, s’il est chirurgien d’enfants, n’aura pas une suffisante compétence pour juger de l’évolution d’une affection orthopédique chez l’adolescent et l’adulte, et, surtout, n’aura aucune pratique, chez l’adulte, de cette chirurgie, pourtant si importante à l’heure actuelle. Autre chose est d’opérer des enfants, autre chose d’opérer des adultes de 30 à 40 ans ! Et, cependant, il serait facile, dans la collection même de cette Revue, de retrouver de belles observations concernant des adultes, ayant largement bénéficié d’interventions chirurgicales orthopédiques. D’autre part, il est non moins important, étant donné une affection chirurgicale orthopédique, guérie ou non, de savoir et de pouvoir suivre dans la suite ce qu’elle deviendra aux différentes époques de la vie. La Science n’a, en effet, qu’a bénéficier de cette façon de comprendre l’Orthopédie chirurgicale. – De même serait-il plus logique, ainsi qu’on l’a compris en Allemagne, de placer le chirurgien, s’occupant de chirurgie générale, dans des conditions telles qu’il puisse suivre, étudier et guérir les affections qui lui sont familières à la fois chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte.

On n’a, en effet, que des Ophtalmologistes, des Otologistes, des Gynécologistes, des Accoucheurs, etc., etc., c’est-à-dire des opérateurs qui ne s’occupent que d’organes ou d’appareils donnés, sans tenir compte de l’âge des malades. Que dirait le grand public, s’il voyait un accoucheur se spécialiser, par exemple, dans les accouchements de jeunes filles au-dessous de 18 ans ?

Il est vraiment incroyable qu’on n’ait pas plus tôt attiré sur cette anomalie, et condamné définitivement l’attention une exception aussi flagrante. Le Chirurgien d’Enfants, conception administrative de la ville de Paris, est donc une idée absurde. Malheureusement, cette théorie est désormais toute puissante ; et il faudra bien des années, et peut- être une petite révolution hospitalière, pour en démontrer la fausseté et les dangers ! Il serait d’ailleurs facile de prouver que rien n’est plus illogique que d’envoyer dans des établissements où règnent, à l’état endémique, la scarlatine, la rougeole, etc., c’est-a-dire toutes les maladies infectieuses, de placer dans des services de chirurgie, qui voisinent avec des salles constamment infectées, des enfants atteints de luxation congénitale de la hanche, de difformité de la colonne vertébrale, etc., etc. c’est à dire absolument indemnes eux- mêmes à leur entrée de tout microbe dangereux ! Il faut avoir vécu, comme nous, dans les hôpitaux d’enfants, avoir vu autrefois de nombreux pieds-bots, des plus bénins, gagner la diphtérie, entre autres, et en mourir, pour apprécier comme il convient de tels errements (1), dont le caractère vrai a d’ailleurs jusqu’ici échappé au Conseil municipal de Paris, le seul maître en la matière.

Il résulte de cette manière de voir qu’à Paris c’est le Chirurgien d’Enfants qui est devenu en pratique le Chirurgien Orthopédiste. Et ce système a des répercussions sans nombre dans la pratique civile.

En effet, celui-ci n’ayant pas à sa disposition de service d’adultes, ne peut pas suivre ses malades d’un bout à l’autre de la durée de leur affection : il ne peut plus opérer de pieds-bots après vingt ans, etc.! De plus, il ne peut pas soigner les accidents du travail, qui pourtant ont tant d’analogies cliniques avec les affections musculaires de l’enfance par exemple ! Ce qui est plus grave encore, c’est que, dans son service de chirurgie infantile, il ne peut avoir à sa disposition, je suppose, les appareils de mécanothérapie, les installations nécessaires pour la confection à l’hôpital des appareils en cuir moulé, etc. et par suite surveiller à chaque instant, comme cela est nécessaire, les progrès réalisés dans le traitement mécanique, et corriger, séance tenante, les défectuosités des appareils qu’il a conseillés.

Toutefois, placés dans cette situation inextricable, les Chirurgiens d’Enfants de Paris ont cherché à en sortir par un procédé détourné, de façon à satisfaire la clientèle, but définitif de leurs efforts et leur raison d’être sociale. Ils ont pris des aides, qu’ils ont chargés les uns du massage, les autres de la mécanothérapie, les autres de la confection ou de la surveillance des appareils plâtrés ou autres. Par suite, ils se sont réduits volontairement au rôle d’Opérateurs purs, se désintéressant ou à peu près des méthodes de traitement post- opératoires, abandonnées à des sous-ordres.

Ces derniers font peut-être de l’Orthopédie, mais non à coup sûr de la Chirurgie orthopédique, telle qu’on la conçoit à la Clinique de Reims. C’est en somme un recul de 30 ans, systématiquement voulu, cherché, pour intérêt personnel par les Chirurgiens d’Enfants, qui, à Paris d’ailleurs, ne s’en cachent pas. On l’a bien vu, au Congrès de Pédiatrie de Rouen, lors des tentatives faites par M. Mencière pour amener une entente sur la création d’une Société française de Chirurgie orthopédique. Ils tiennent au mot Orthopédie seul, sans y ajouter un attribut chirurgical, lui réservant la seule confection des appareils plâtrés ou autres. C’est décapiter la spécialité naissante, revenir aux vieilles conceptions, et ne pas voir ce que doit être dans son ensemble l‘Orthopédie chirurgicale moderne.

Cette réduction dans le rôle du chirurgien orthopédiste a des inconvénients manifestes, qui ont du reste vite frappé tous les malades de la bourgeoisie française : ce qui explique le succès, imprévu en ces dernières années, des établissements où tous ces traitements sont placés sous la direction exclusive et dans la main experte d’un seul et même chirurgien, chef suprême, à l’œil toujours ouvert, puisque lui seul est responsable des résultats obtenus !

Il faut donc qu’en réalité les services dits d’orthopédie à Paris deviennent au plus tôt de vrais Instituts « de Chirurgie orthopédique », comme on dit à l’étranger, c’est-à-dire de véritables Ville ou d’Etat, suffisamment outillés. Il faut que là hôpitaux de l’enfant coudoie l’adolescent et l’adolescent l’adulte. Il n’y a à séparer que les sexes; encore cette séparation ne doit-elle pas être poussée trop loin, comme l’Amérique l’a bien montré !

Pour arriver à de bons résultats, il faut s’armer d’une patience à toute épreuve et entourer les malades d’une surveillance de tous les instants. Cela ne peut guère s’obtenir, si on laisse le malade à sa famille. Il faut qu’il soit placé dans des établissements spéciaux (n’en déplaise aux chirurgiens hostiles, et pour cause, au mot et à la chose) où il est soumis à une surveillance médicale assidue et exercée.

Dans ces établissements, dont les directeurs techniques seraient alors de véritables chirurgiens orthopédistes, on s’occuperait de toutes les affections des appareils osseux, articulaires et musculaires, sans se préoccuper de l’âge. Le chef de service vérifierait par lui- même chaque matin si les différents ,organismes de l’Institut fonctionnent bien : salle de diagnostic, salle de traitement opératoire, salle de moulage, des appareils, de mécanothérapie, etc., etc. À l’exemple de ce qui se fait à l’étranger, il ne craindrait pas de perdre un peu de son prestige d’Opérateur, en passant lui-même de longues heures, dans l’atelier de fabrication des appareils, à les faire modifier sous ses yeux, à en faire rectifier la forme et les détails, suivant les particularités présentées par le patient. Cette besogne, si. fastu- dieuse qu’elle puisse paraître aux Grands de la chirurgie, constitue pourtant la véritable profession de Chirurgien orthopédiste, et non de l’Orthopédiste, c’est-à-dire de l’ouvrier fabricant le bandage ou l’appareil en cuir, car il faut apporter à la réalisation de tout adjuvant de l’acte opératoire le même soin qu’aux appareils plâtrés, toujours confiés à des hommes du métier jusqu’à présent du moins.

Une profonde connaissance de la méthode ne milite pas contre les progrès théoriques et pratiques de la mécanique ; et le médecin, qui ne possède pas de connaissances suffisantes de cette dernière science, ferait bien de s’écarter du rang des chirurgiens orthopédistes.

L’accusation, que l’on dégénère ainsi en docteur fabricant d’attelles, n’est- pas fondée.

La connaissance des principes, l’habileté à modeler et à appliquer un corset, n’interdit pas la connaissance profonde des articulations tuberculeuses ou des difformités congénitales ou acquises, ni l’habileté d’arthrotomiser, de ténotomiser, de reséquer ou d’ostéotomiser, selon la circonstance.

Le chirurgien de Reims, dans son atelier, consacre d’ailleurs à l’étude de ce sujet plusieurs heures par semaine. Ainsi comprise, la spécialité de la Chirurgie Orthopédique – et non de l’Orthopédie, – constitue un art très complexe, qui exige naturellement un outillage en rapport avec le travail à exécuter.

Telles sont les idées, mises en pratique dès le début par le Dr L. Mencière, et qui ont présidé aux différentes étapes franchies peu à peu par la Clinique de Chirurgie orthopédique de Reims.

On voit que ces idées diffèrent absolument de celles qui ont cours dans les Facultés, surtout à Paris, où des règlements hospitaliers, véritablement antédiluviens, empêcheront d’une façon radicale l’essor de cette Science, jusqu’à ce sa voix puissante, qu’un homme de progrès puisse, de sa voix puissante, entraîner le Conseil municipal de la capitale de la France dans la véritable voie de l’avenir.

M. le Dr Mencière a d’ailleurs formulé à ce sujet son opinion, il y a quelques mois à peine (2).

« Le chirurgien orthopédiste, dit-il, tel que le comprennent les Allemands et tel que je le comprends moi-même, résume deux hommes : l’un, rompu aux mille difficultés de la chirurgie osseuse et articulaire ; l’autre, habitué à diriger un service de mécanothérapie et d’électrothérapie, et au besoin de prothèse. L’emploi de l’une ou de l’autre méthode lui sera indifférent. Outillé pour chacune d’elles, il les emploiera judicieusement, et parfois les combinera pour en obtenir les résultats que ni l’une ni l’autre méthode employée seule n’au- rait pu fournir. Le chirurgien orthopédiste doit se tenir à égale distance des mécanothérapeutes et électrothérapeutes à outrance, et de ceux qui, pratiquant la chirurgie générale, ne voient que l’acte opératoire, sans s’occuper du traitement secondaire indispensable. Ces réserves faites, je n’hésite pas à déclarer, cependant, par expérience, que les résultats fournis par le traitement non sanglant seul sont très souvent merveilleux. Toutefois, il ne faut pas vouloir guérir obstinément par la mécanothérapie un cas qui demande une intervention préalable ! Ce précepte, qui parait très simple, n’est pas toujours facile à appliquer dans la pratique. C’est la question de tact chirurgical et habitude du traitement mécanothérapique ».

Ce n’est pas d’aujourd’hui d’ailleurs que cette conception a pris naissance dans l’esprit de M. le Dr MENCIÈRE ; et, dès son arrivée Reims, c’est-à-dire il y a plus de sept ou huit ans, il s’est efforcé de la réaliser, en créant avec prudence une Clinique privée, dont nous avons parlé jadis ici même (3), et qui constituait alors une des étapes importantes de la Clinique actuelle, où ces principes purent être appliqués immédiatement.

Celle-ci eut évidemment des débuts très modestes. Mais les services qui la constituèrent subirent peu à peu un développement de plus en plus grand, si bien qu’il fallu bientôt en arriver à l’utilisation de bâtiments de plus en plus vastes. Au fur et à mesure que se perfectionnaient les méthodcs de la chirurgie orthopédique, grâce à l’utilisation des sciences nouvelles, comme la photographie et la radiographie, grâce à l’application de thérapeutiques particulières aux affections articulaires et musculaires, comme la mécanothérapie par exemple, il fallut créer des laboratoires nouveaux, et les adjoindre à l’ancienne salle d’opérations classique ; celle-ci elle-même fut dédoublée, dès l’origine, vu le triomphe des doctrines aseptiques. Voilà comment cette installation s’est perfectionnée petit petit ; et, à la lecture de ce qui va suivre, on verra quel outil merveilleux elle réalise et quels services elle peut rendre au chirurgien qui sait s’en servir !

II. Description de la Clinique de Chirurgie orthopédique de Reims.

La Clinique actuelle, où les idées de M. Mencière sont mises en pratique, est confiée à un personnel nombreux, dirigé par les sœurs de l’Enfant-Jésus de Reims. Le chirurgien est le maître absolu, le général en chef qui commande ; et toutes les infirmières masseuses, etc., suivent pas à pas, et avec la plus manifeste sollicitude, sous la direction de l’homme de l’art, la marche de l’affection et du traitement, et les progrès réalisés par la thérapeutique employée.

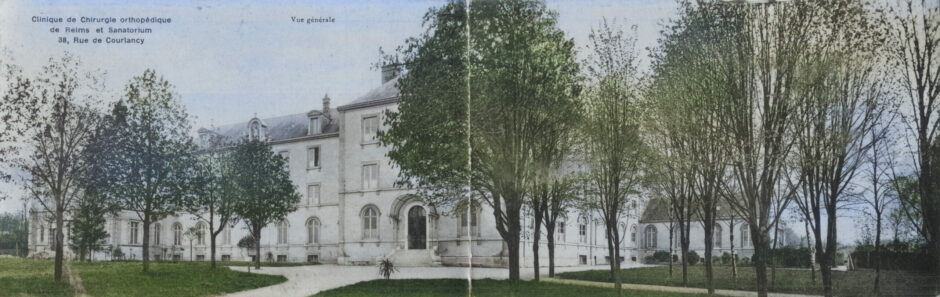

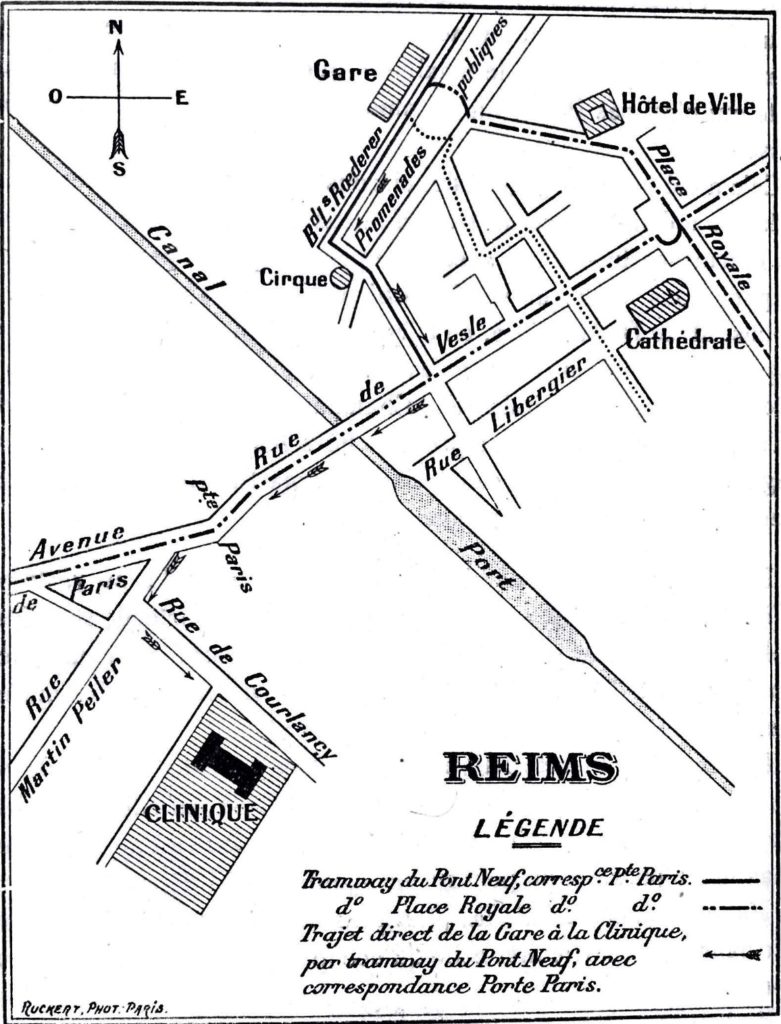

Fig. 1.- Situation topographique de la Clinique de Chirurgie orthopédique de Reims.

Ce n’est pas là un service isolé d’hôpital, consacré à une Spécialité : c’est tout un hôpital, réservé à l’étude d’une Science particulière, c’est à dire comme on dit, en Allemagne, un véritable Institut de Chirurgie orthopédique, qui peut devenir et deviendra sous peu, nous en avons la certitude, un important Centre d’Enseignement de la spécialité considérée, où viendront s’instruire des étudiants français et les médecins étrangers.

I. VUE D’ENSEMBLE.

Cet établissement, conçu suivant un plan nouveau chez nous tout au moins, réalise, cela saute de suite aux yeux des plus prévenus, le maximum que puisse atteindre, dans une ville qui n’est pas Paris, un homme seul, agissant avec ses propres ressources.

Cela a été possible grâce à des circonstances toutes fortuites, que le créateur a d’ailleurs sû utiliser au mieux des intérêts des malades et du chirurgien lui-même, avec un propos qui ne peut manquer de frapper tous ceux qui voudront bien faire après nous le voyage de Reims. M. le Dr Mencière, en effet, a choisi, pour installer sa clinique, une situation des plus favorables, dans un des faubourgs les mieux aérés de la capitale de la Champagne ; et on peut même dire qu’elle se trouve en somme presque hors les murs, en pleine campagne, au – sud-ouest du canal, dans le quartier de l’église Sainte- Geneviève, 38, rue de Courlancy (Fig. 1).

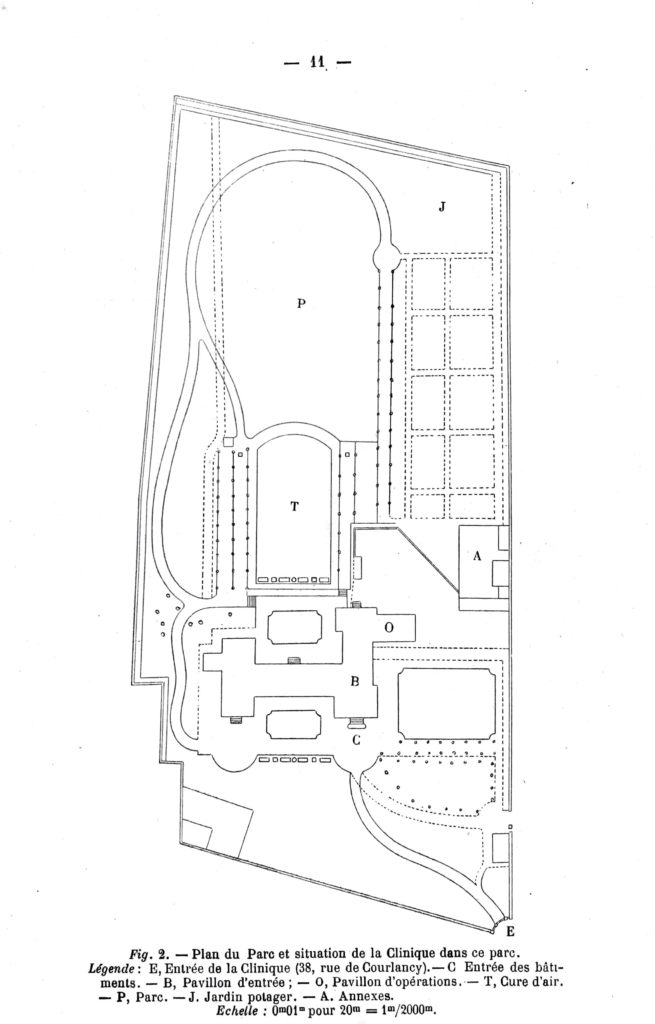

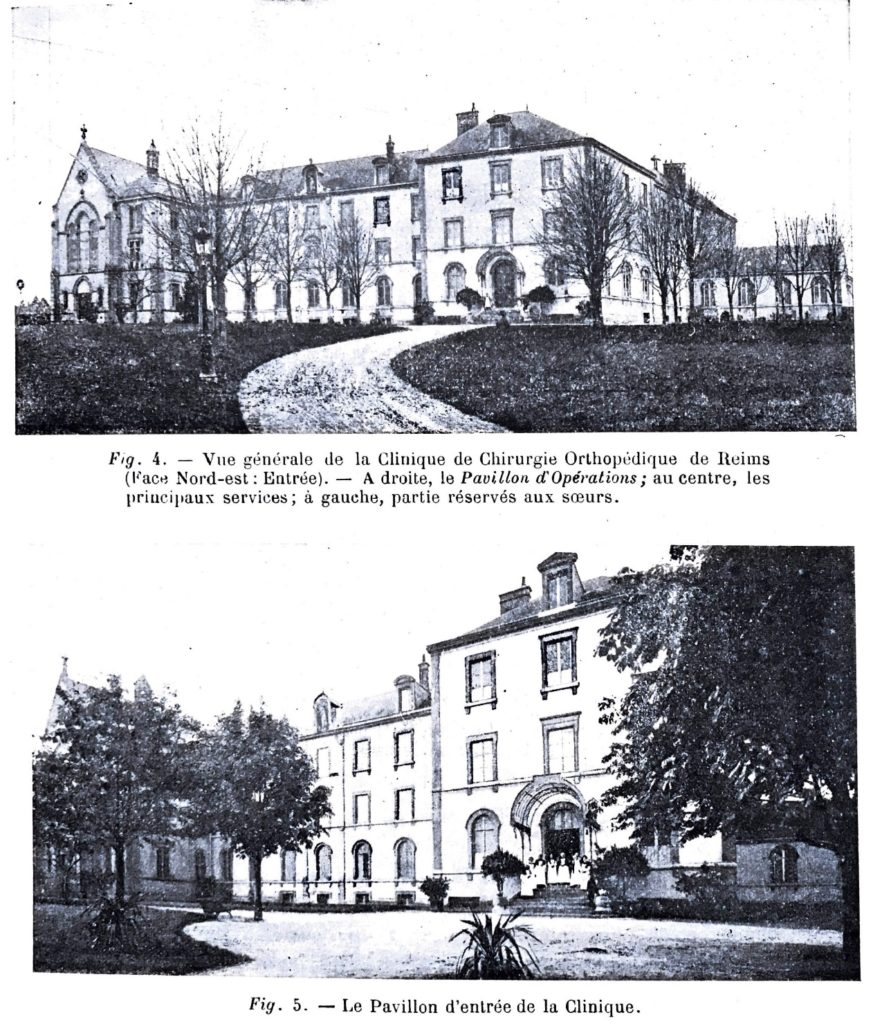

L’emplacement est admirable, car il correspond à un vaste parc (Fig. 2), avec jardins, au milieu duquel, sur une sorte de monticule, s’élèvent de nombreux bâtiments qui correspondent à un ancien établissement d’éducation, et sont presque ancien comme neufs, après la restauration qui y a été tout récemment exécutée.

La première caractéristique à noter dans la construction de cette Clinique, ce sont ses dimensions inusitées ! C’est, en effet, l’établissement de ce genre le plus considérable qui existe à l’heure présente dans notre pays ; et on peut même ajouter qu’il dépasse désormais en importance matérielle les plus grandes maisons de santé privées allemandes, en particulier celle qu’occupait jadis le Pr Hoffa, à Wurzbourg.

Il n’y a rien d’étonnant à cela ; et on comprendra de suite la por tée de cette remarque, quand on saura que le terrain, correspondant à plus de cinq hectares, a une valeur de plus de cent mille francs ; que le mur de clôture, qui représente une longueur à peu près de 1.000 mètres, et les bâtiments, ont coûté, à eux seuls, 600.000 francs ; et qu’enfin l’aménagement définitif et l’installation des différents services de la Clinique ont exigé une dépense de plus de 400.000 fr.;

La surface des bâtiments de la Clinique proprement dite est de 1440m2 ; la surface des bâtiments annexes et de la maison du concierge est de 553m2.

L’édifice occupe la partie nord du parc. Séparé de la rue de Courlancy par une pelouse inclinée en pente douce (Fig 2), il correspond à la partie la plus élevée du terrain. Il y a, derrière lui, une autre pelouse, beaucoup plus vaste, disposée en longue terrasse, à côté la ferme et du jardin potager. Grâce à cette disposition et à de cette situation, les malades peuvent bénéficier de tous les avantages des Sanatoria de plein air et se trouvent dans les meilleurs conditions possibles, au point de vue des soins post-opératoires qui leur conviennent et qui leur sont indispensables.

Fig. 3 – La grille de l’entrée du Pare, menant à la Clinique.

Le courant électrique, qui alimente tout l’enclos, au point de vue de l’éclairage, et de la force motrice destinée aux salles de mécanothérapie, d’opération, de radiographie, etc., est fourni par une usine de la ville de Reims. Pour l’amener rue de Courlancy, il a fallu établir une canalisation aérienne privée, assez étendue, qui a exigé des dépenses considérables.

A l’arrivée à la grille du parc (Fig. 3), on aperçoit la série de poteaux élevé qui y conduisent l’énergie nécessaire aux usages si variés d’un établissement chirurgical et d’une maison de santé confortable. Bien entendu, tous les couloirs et toutes les chambres possèdent des lampes à incandescence en quantité suffisante.

Dans les sous-sols sont disposés les calorifères à air chaud, qui chauffent le rez-de-chaussée et les deux étages, d’une façon telle que les cheminées ont été supprimées dans toutes les pièces. Ce mode de chauffage existant dans l’établissement primitif, il était évidemment inutile en l’espèce de le modifier : ce qui a évité des frais. Des canalisations d’eau ont du être installées à grand frais dans le parc pour les besoins du jardinage. L’ensemble des bâtiments (Fig. 4) s’élève presque au milieu du parc, dont l’étendue est relativement considérable, et qui est entouré de tous côtés par un mur de clôture, assurant à l’établissement un isolement parfait, sans toutefois nuir, en quoi que ce soit, à l’aération générale.

Fig. 6. – Partie réservée au Musée de et moulages et prothèse à la Mécanothérapie.

Il est constitué par un corps unique de constructions, qui comprend plusieurs étages, dont le sous-sol, le rez-de-chaussée et le premier étage nous intéressent surtout, le deuxième étage étant réservé au personnel, à des services accessoires, et à plusieurs grands dortoirs pour enfants, et à des chambres plus modestes.

C’est au rez-de-chaussée (Fig. 5) que se trouvent les parties qui sont surtout du ressort de la chirurgie opératoire. En dehors des salles réservées à l’administration et des salons d’attente, nous avons à signaler, en effet, d’abord le cabinet de consultation privée du chirurgien, où se font les examens radioscopiques ; puis le Musée des Moulages et de la Prothèse et des documents scientifiques (Fig. 6). Ces pièces constituent la première aile, celle qui correspond à l’entrée de la Clinique ; elles sont disposées à l’ouest du grand vestibule d’accès, ouvert au côté nord, de façon à ce qu’on ait à sa gauche, en entrant, le salon d’attente et à sa droite, et successivement, la loge du portier, la salle du Conseil d’administration, et l’économat (Fig. 7).

Perpendiculairement à cette aile, du côté sud, se trouve le Pavillon d’Opérations, auquel on accède par un large couloir ; il comprend l’atelier de moulage, le laboratoire de photographie et de radiographie, la salle d’opérations non sanglantes, la salle d’opérations sanglantes.

De l’autre côté, parallèle à la direction de ce pavillon, se trouve une troisième aile, à laquelle on accède par une grande galerie, dite Galerie de Cure du rez-de-chaussée (Fig.11). Elle donne accès d’une part aux deux grandes salles de Mécanothérapie, et à un Salon de lecture. À son extrémité Est se trouve le grand escalier qui conduit au premier étage.

Le premier étage (Fig. 8), est consacré exclusivement aux patients en traitement, et se compose de deux grandes galeries de cure (Fig. 12), perpendiculaires l’une à l’autre, sur lesquelles viennent s’ouvrir le Bureau de la Clinique et toutes les Chambres de malades. À l’une des extrémités, on trouve le réfectoire des sœurs et l’office, avec monte-charge ; en un autre point, il y a une pièce de service spéciale, avec évier et vidoir.

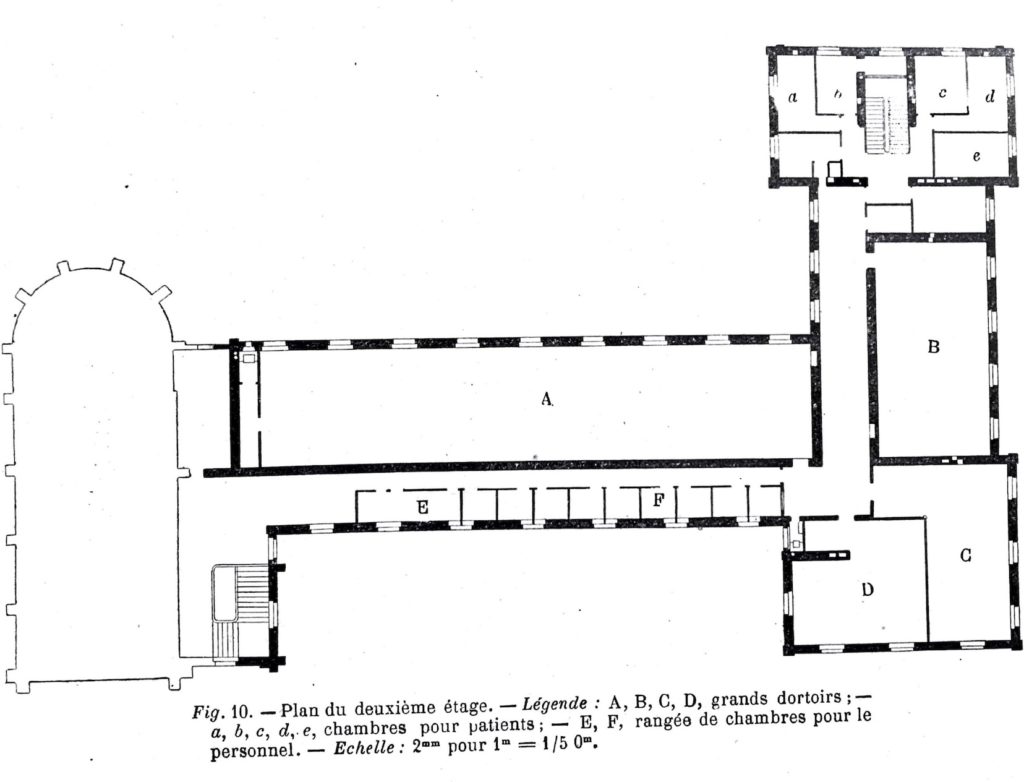

Au second étage (Fig 10), en dehors des salles pour le personnel, se trouvent des dortoirs très vastes pour enfants, d’autres chambres et des salles communes ou dortoirs pour patients d’une autre catégorie, et en particulier pour les blessés du travail.

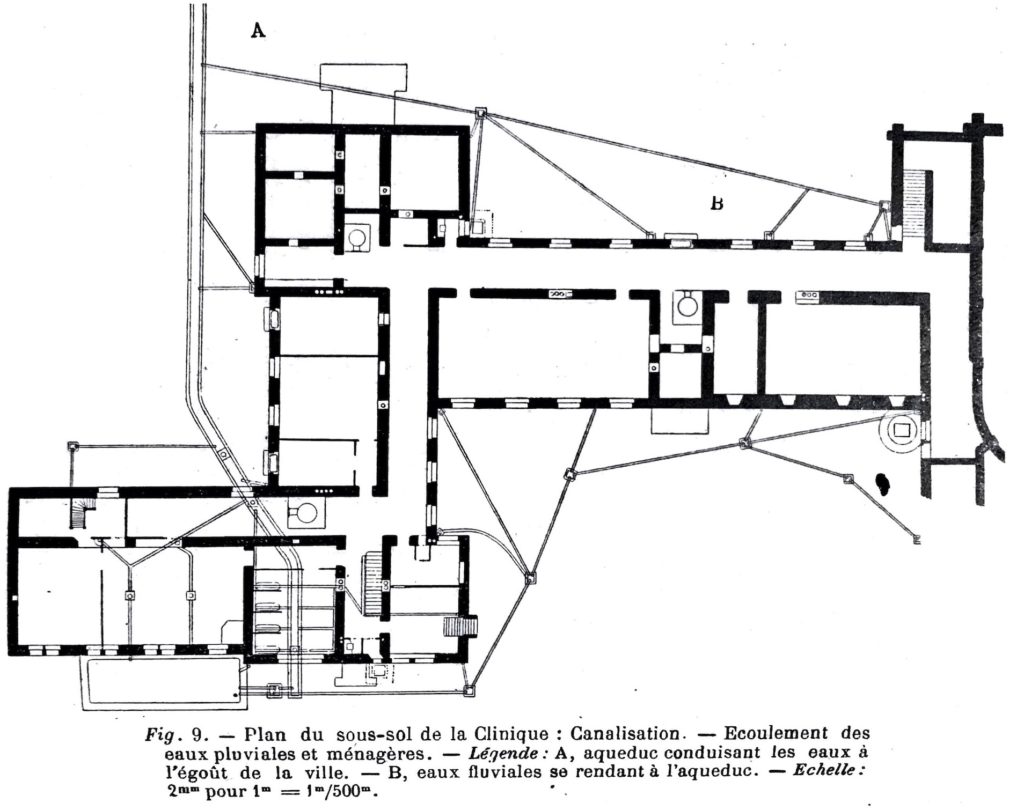

Au sous-sol (Fig. 9), nous devons signaler, en particulier, l’atelier de fabrication des appareils orthopédiques, la buanderie, la cuisine, la salle des bains, la lingerie et le séchoir, le réfectoire du personnel, les chambres à calorifères et les étuves à désinfection.

Lors d’une visite rapide dans tous les services, on est frappé de l’ampleur avec laquelle ils ont pu être installés, grâce aux dimensions étonnantes de l’ensemble.

On a l’impression qu’on se trouve dans un grand hôpital, moins comparable à ceux qui sont si fréquents aux Etats-Unis, et en particulier dans une sorte de réduction de celui de Johns Hopkins, à Baltimore, célèbre dans le monde entier.

La disposition des bâtiments au milieu d’un parc immense, pourvue de pelouses et plantées d’arbres déjà en pleine végétation, ne fait qu’accentuer la justesse d’une telle comparaison.

Et l’on a la sensation de parcourir un établissement absolument complet, parfaitement autonome et, susceptible de vivre par lui-même d’une vie propre, au voisinage d’une grande cité comme Reims : ce qui est un véritable tour de force pour une simple institution privée !

II. ÉTUDE SPÉCIALE.

1° Hospitalisation des Patients.

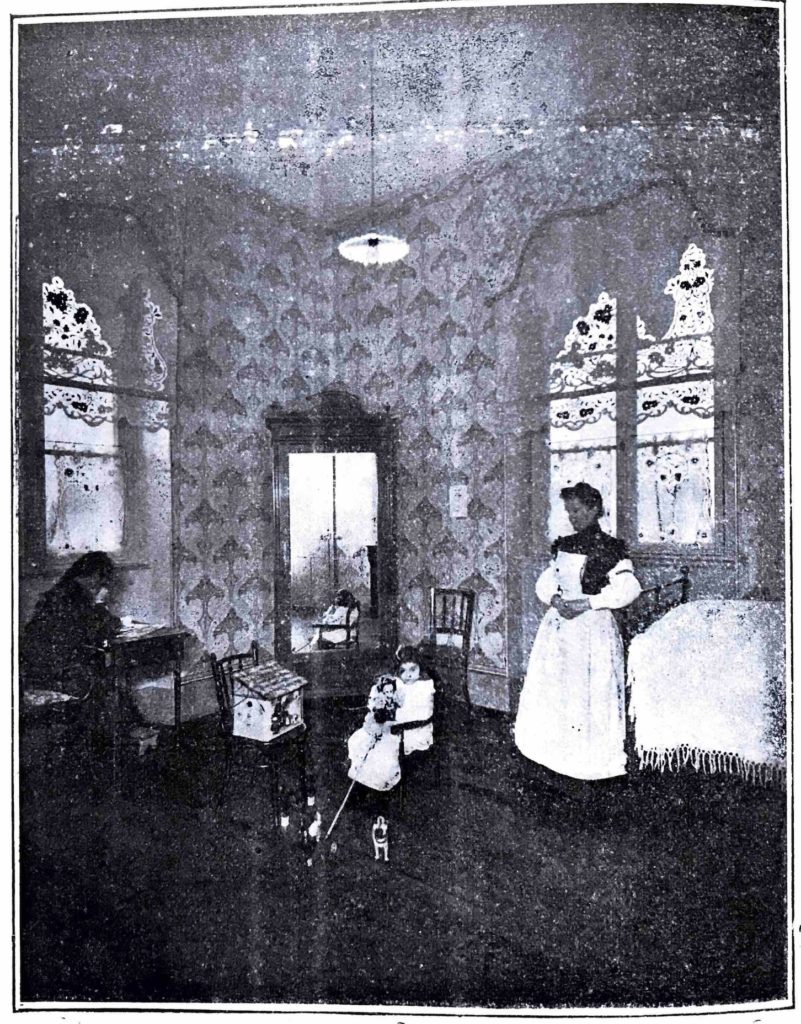

Les Chambres des Malades sont presque toutes établies sur le même type. Toutes s’ouvent d’un côté sur la Grande Galerie de Cure du 1er étage (Fig. 12), qui elle-même donne sur la pelouse nord du parc, d’où la vue s’étend sur toute la ville de Reims; de l’autre, par une large fenêtre, sur la partie du parc qui regarde la campagne, et par où arrive l’air vivifiant de la plaine de Champagne et plus loin de la Montagne de Reims. Elles ont leurs angles arrondis, comme une salle d’opérations; mais elles sont tapissées d’un papier glacé, qu’on peut laver et dont la teinte varie.

Pourvues d’un mobilier très simple et très confortable, c’est-à-dire d’un lit de fer à tringles en cuivre, d’une armoire à glace en pitch-pin verni, d’une toilette, d’une table, etc., elles sont très vastes ; et, vu la hauteur de l’étage (4m), le cube d’air qu’elles représentent est bien au-dessus de la moyenne désirable. Les meubles sont en bois verni (Fig. 13). Chaque chambre, grâce à un dispositif imaginé par le D’ L. Mencière, peut être subdivisée en deux parties à l’aide d’une cloison mobile vitrée à porte constituant une sorte de paravant, ne dépassant pas une hauteur .

d’homme l’armature supportant le vitrage est réduite au minimum et est en bois peint au ripolin. On arrive, grâce à cet artifice, à avoir une sorte de petit salon de réception, d’une part, de salle à tout faire, où le patient peut s’isoler, sans que pour cela la circulation de l’air soit gênée : ce qui donne à ces chambres de malades un caractère très hygiénique à tout point de vue.

Bien entendu, dans les pièces où sont placés les hospitalisés du second étage et dans les dortoirs, les dispositions preédentes ont été simplifiées; mais, en raison de l’espace dont on dispose, les opérés se trouvent encore, au point de vue {médical, dans des conditions très favorables.

Un nombre relativement considérable de patients peut être admis dans la clinique, car, dans certaines chambres, qui sont très vastes, on peut placer plusieurs malades. Quand tout est utilisé, on peut recevoir de 70 à 80 personnes environ. Comme on le voit, chaque opéré vit à part, dans une chambre qui lui est réservée. S’il s’agit d’un enfant, on place d’ordinaire auprès de lui une garde-malade très expérimentée.

2° Installations opératoires.

En pénétrant dans le Pavillon d’Opérations (Fig. 14), les premières salles que l’on rencontre sont la Salle des moulages el modelages ct le Laboratoire de Photographie et Radiographie. Mais, avant de les décrire, qu’on nous permette d’en rapprocher l’Atelier de fabrication des appareils, qui se trouve au sous-sol, où l’on peut descendre, grâce à un escalier voisin des salles d’opérations (Fig. 9).

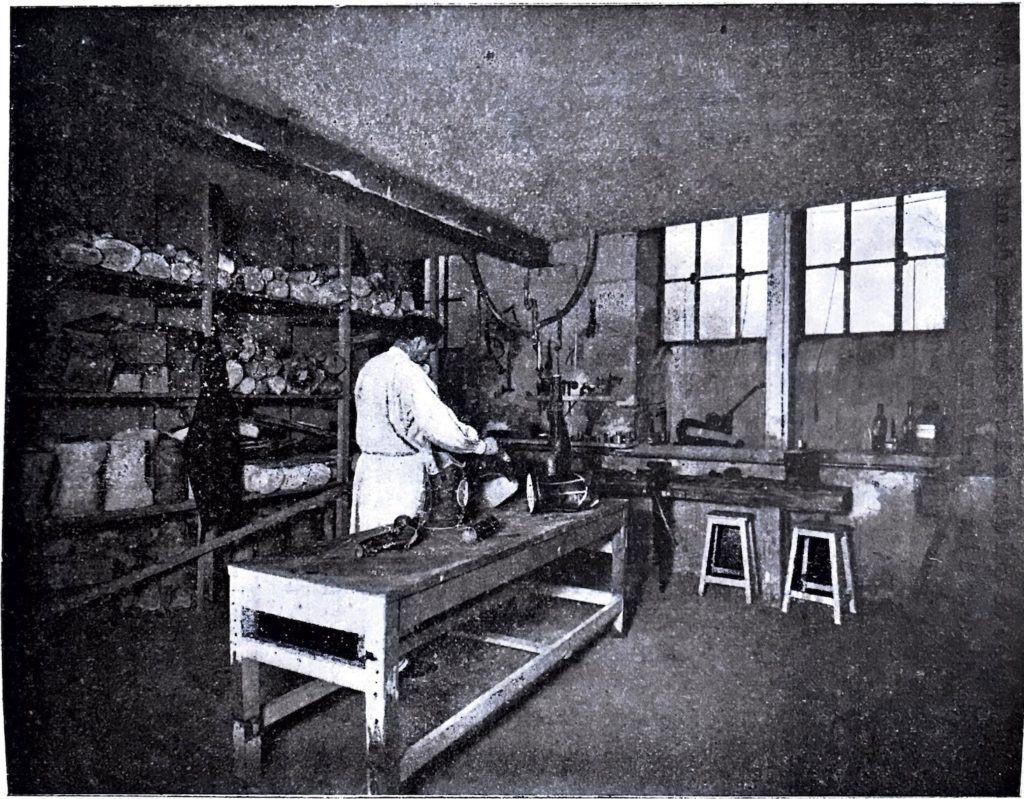

a) Atelier de fabrication.

Cet atelier de fabrication est l’endroit où des ouvriers confectionnent, sur les moulages spéciaux, exécutés par le chirurgien lui-même sous la forme de négatifs, en donnant au membre la position voulue et recherchée au point de vue thérapeutique, tous les Appareils orthopédiques, en cuir ou en une autre matière, nécessaires aux malades de la clinique, qui n’ont pas ainsi à recourir aux industriels de la ville (Fig. 15).

C’est là une idée personnelle au Dr Mencière, idée à laquelle il tient par dessus tout, car il est convaincu que cette manière de concevoir une Clinique de chirurgie orthopédique est une de celles à laquelle il doit de nombreuses guérisons d’infirmes ou de blessés.

En effet, nous ne croyons pas que, dans aucune autre clinique de France, il y ait actuellement une organisation semblable, impossible d’ailleurs à réaliser dans un hôpital quelconque, même à Paris. Grâce à cette conception, le chirurgien peut surveiller sans cesse la fabrication des appareils qu’il ordonne, les faire modifier à son gré et sous ses yeux, quand il le faut, les faire recommencer quand ils ont cessé de plaire…; en un mot continuer à intervenir par lui-même dans la direction du traitement, alors que d’habitude les autres opérateurs spécialistes se bornent à confier cette fabrication à des bandagistes, plus ou moins experts, mais toujours moins bien outillés, et qui n’ont pas constamment à leur disposition, comme ici, d’une part, le malade [si ce n’est son moulage], et d’autre part les conseils du chirurgien traitant.

b) Salle des Moulages.

La salle des moulages (Fig. 16) correspond la première partie des opérations nécessitées par le traitement des difformités. C’est là qu’un mouleur prend en plâtre les moules des membres atteints, des déviations de la colonne vertébrale, des ankyloses, des luxations, etc. Ces moules sont indispensables pour la conduite du traitement dont nous venons de parler, car ils constituent le guide le plus sûr et le témoin le plus fidèle, l’opération exécutée et la déviation corrigée, pour tenir compte des tendances primitives de la déviation, élément qui intervient dans l’établissement du traitement secondaire pour éviter la récidive. D’autre part, comme ils sont, uns fois bien établis, d’un maniement bien plus aisé que’ les petits malades surtout, on comprend les services qu’ils rendent dans la fabrication des cuirs moulés, destinés à perfectionner les résultats donnés par l’opération.

Enfin, la collection que constituent les moulages des patients à traiter et des opérés guéris est du plus haut intérèt, au point de vue de la science et de l’enseignement de la chirurgie orthopédique. Elle représente une foule de cas cliniques, de nombreuses variétés d’une même affection à évolution très distincte et, par suite, dans l’avenir,

désireront étudier dans des plus précieuses pour tous les élèves qui voudront bien la consulter, et même pour tous les chirurgiens qui désireront étudier dans leur ensemble les difformités rares ou les lésions à manifestations variées (Fig. 16).

c) Musée des Moulages.

Il faut rapprocher de la salle des moulages le Musée des Moulages et Prothèse, qui renferme en outre une foule d’autres moulages et des Documents scientifiques (Epreuves classées des Radiographies et de Photographies ; schéma d’opérations ; dossiers ; pièces anatomiques conservées ; vieux appareils orthopédiques ; instruments divers; etc.);

Il se trouve au rez-de-chaussée (Fig. 17). Il renferme tous les objets dont le chirurgien n’a plus besoin, au point de vue de la pratique journalière, mais qui constituent pour lui des matériaux d’études des plus précieux et des plus indispensables, en même temps que, par leur incessante accumulation, ils représentent une Collection unique, de premier ordre pour l’enseignement de la science de la chirurgie orthopédique. On trouve, à côté de nombreux moules, grandeur nature, de pieds, de membres, de bassins et de thorax, ayant trait à des malades moulés avant et après l’opération, les différents appareils de prothèse dont on n’a plus l’emploi.

d) Laboratoire de Photographie.

Désormais la photographie et la radiographie sont des méthodes de diagnostic que le chirurgien ne peut négliger, sans courir de gros risques de se tromper, surtout s’il est spécialisé dans l’étude et le traitement des affections du tissu osseux. Aussi est-il absolument indispensable d’avoir des laboratoires ad hoc dans une Clinique de chirurgie orthopédique. Celui de Reims répond à tous les besoins de la pratique courante, qui n’exige pas des épreuves artistiques, mais des positifs très nets et très clairs, surtout en matière de Radiographie d’organes plus ou moins altérés dans leur texture (Fig. 18).

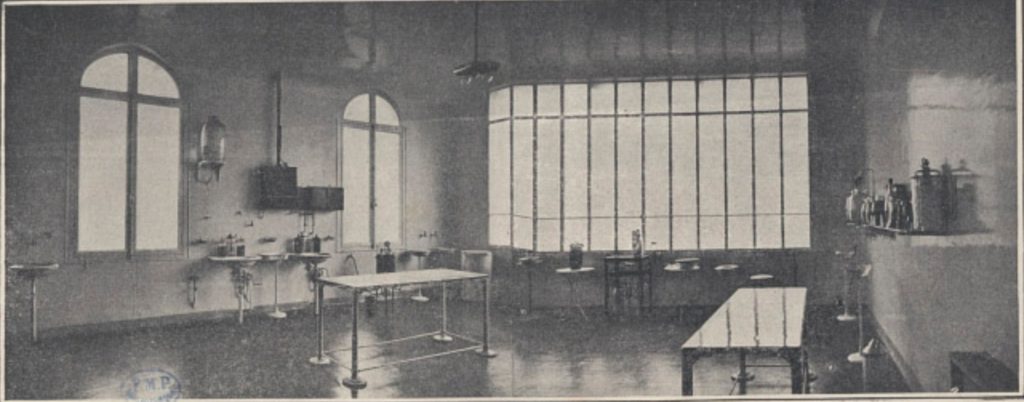

e) Salles d’Opérations.

a) La salle d’opérations non sanglante est l’une des choses les plus originales de l’installation chirurgicale du D’ Mencière. On y voit tous les appareils qui servent au redressement des membres, parmi lesquels il faut citer l’ostéoclaste à point d’appui circulaire, l’appareil pour le redressement des ankyloses de la hanche et du genou, l’appareil pour le modelage du thorax dans la scoliose, et surtout le levier pour la luxation de la hanche (4)

(Fig. 19).

Toute cette instrumentation, nouvelle et personnelle, est le résultat d’une autre idée particulière au chirurgien de Reims, qui a transporté dans cette salle d’opérations les principes qui ont amené le succès de la mécanothérapie. De cette façon, on arrive, à l’aide de l’emploi d’une force plus grande et toujours progressive, à obtenir des résultats excellents, car on rend l’intervention manuelle presque mathématique. En effet, si l’opérateur et le malade peuvent changer d’un jour à l’autre, l’instrument, lui, reste toujours le même ; et on acquiert plus de précision dans l’action, en étant contraint de le manier d’après les règles qui restent toujours les mêmes.

f) La salle des opérations sanglantes, se trouve le vestiaire de l’opérateur, a été établie d’après les règles les plus modernes ; et nous n’avons pas à insister sur ses détails : cela est devenu banal. On y voit l’ostéostome-revolver de l’auteur, désormais bien connu; une table d’opérations métallique ; l’instrumentation propre a la phéno-puncture (5) et à la phéno-arthrodèse (6), méthodes imaginées par le chirurgien de Reims et ayant déjà donné des résultats extra- ordinaires, grâce à l’emploi de l’acide phénique (7 ); les autoclaves et stérilisateurs habituels ; ainsi que les lavabos et les porte-cuvettes. Le jour pénètre d’un côté par une large baie vitrée ; et, de l’autre côté, deux fenêtres permettent l’aération. L’éclairage artificiel est obtenu, la comme dans tout le reste de l’établissement, à l’aide de la lumière électrique ; et le chauffage est réalisé par une canalisation d’air chaud, que dans cette salle, on filtre spécialement, en lui faisant traverser des lames de coton (Fig. 20).

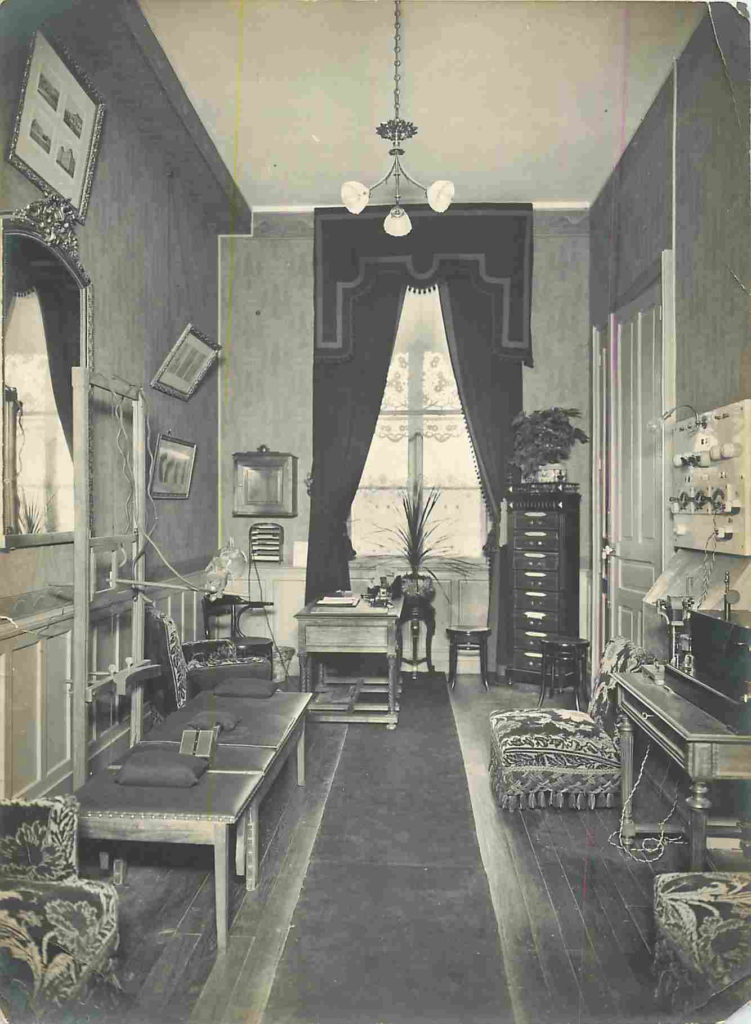

g) Cabinet du chirurgien. Situé près de l’économat, dans l’aile qui correspond à l’entrée, il renferme, en dehors des objets professionnels de première nécessité, les appareils utilisés pour le diagnostic radioscopique, avec un tableau de distribution d’électricité alimenté par le compteur de l’établissement à laquelle la ville fournit le courant, les tubes de Crookes, etc. (Fig. 21).

III. ORGANISATION DE LA THÉRAPEUTIQUE POST-OPÉRATOIRE.

1° PARC. – Les soins post-opératoires sont assurés par une surveillance continue même dans le vaste parc (Fig. 22), qui entoure les bâtiments.

Les opérés peuvent y descendre dès que le temps le permet et y jouir de tous les bénéfices d’une cure d’air, dans d’excellentes conditions, au lieu de rester confinés dans leurs chambres ou des salons plus ou moins aérés. La disposition des pelouses et terrasses, la présence des arbres, la distribution çà et là de petites cabines analogues à celles employées dans les sanatoria, favorisent le séjour des aux enfants permettant de s’y livrer à leurs ébats habituels , et rendent moins monotones les longues journées passées à la maison de santé. Tout le monde sait, en effet, combien le traitement des affections musculaires, par exemple, demande de patience et de temps !

Ici, et il le faut, un long séjour n’a rien de désagréable, car le malade jouit d’un certain confortable. Toutefois on n’a pas la sensation de se trouver dans un hôtel ou un casino. On sent qu’une direction avisée s’est efforcée d’éviter ce reproche fait à certaines cliniques allemandes et autres, et a cherché surtout à donner à l’établissement, dans son ensemble, une allure scientifique, qui forcément en a diminué le luxe apparent. En un mot, le superflu a été sacrifié à l’utile d’abord, puis à l’agréable. Ce n’est donc pas là une maison de santé exclusivement réservée aux riches : un service spécial permet aux ouvrières de bénéficier d’une thérapeutique que le chirurgien n’a pas voulu voir réserver exclusivement aux jeunes filles de la plus haute société !

2° THÉRAPEUTIQUE PHYSIQUE.

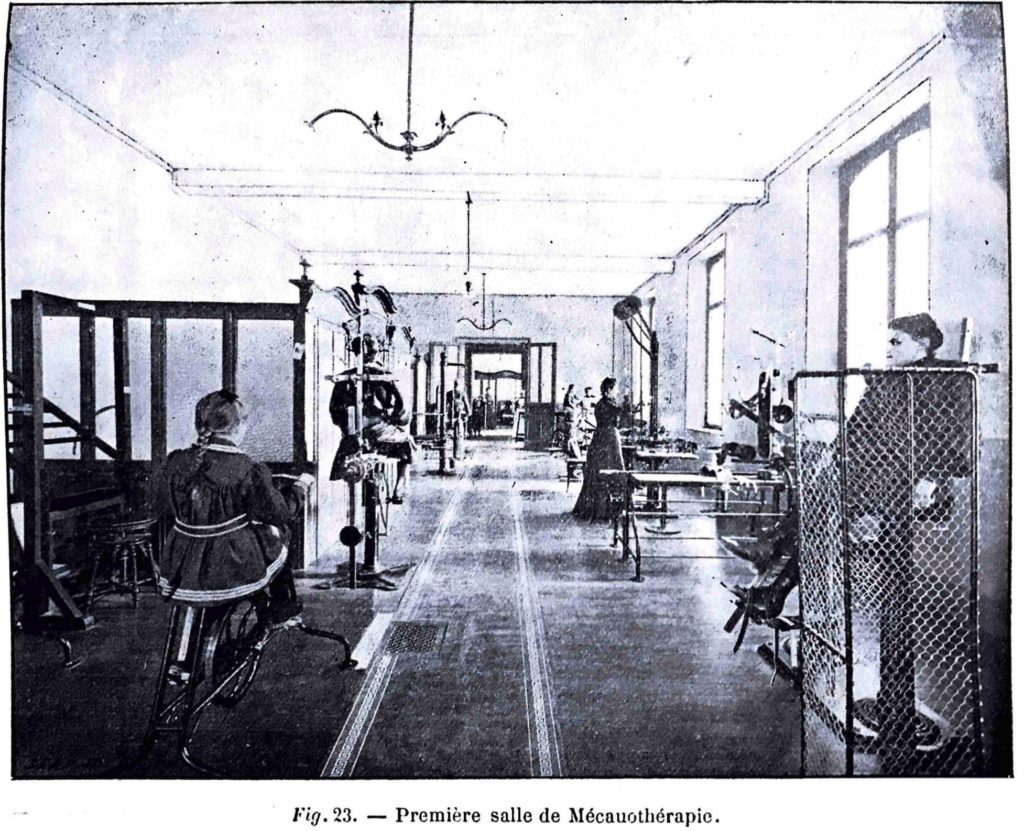

a) Service de Mécanothérapie. Le service de mécanothérapie de Reims est l’un des plus beaux et l’un des plus complets que nous ayons en province, M. le Dr Mencière a, d’ailleurs, été l’un des premiers à utiliser chez nous cette méthode thérapeutique trop longtemps dédaignée des chirurgiens de profession, pour le traitement des suites des accidents du travail, pour la cure des affections articulaires et musculaires.

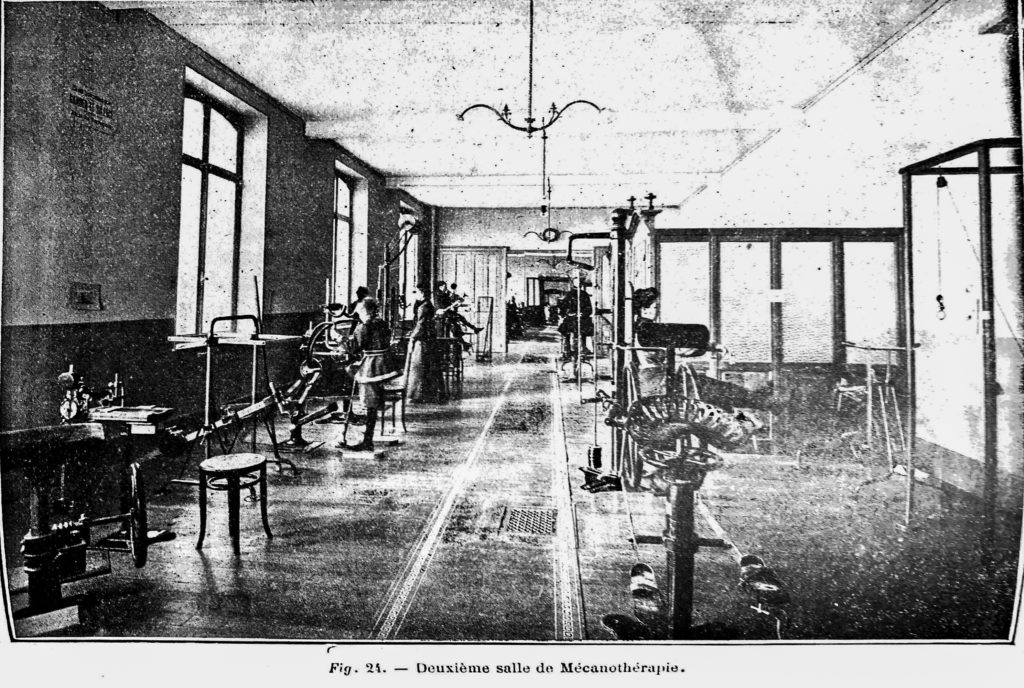

Il est installé dans une très longue salle, bien éclairée au midi, et donnant sur le parc, salle qui est divisée en deux parties : l’une Est, l’autre Ouest ; et, dans chacune de ces dernières (Fig. 23 et 24), on voit, sur deux rangées, séparées par une large allée centrale, la série des appareils spéciaux et nombreux qu’utilise la méthode, et qu’il est inutile d’énumérer ici.

Signalons une disposition excellente, adoptée dans ces deux salles. C’est l’existence de cabines, sorte de box fermés, où l’on peut isoler les malades, et où l’on peut se livrer à toutes les manœuvres qu’exige le massage le plus compliqué, à l’application de l’électricité, etc., etc., sans que les nombreuses personnes qui se trouvent aux appareils puissent voir ce qui se passe dans ces cabines.

Il faut avoir assisté aux exercices musculaires imposé aux patients (marche au commandement sur linoléum, à pas marqués ou à ligne brisée, etc.; séjour aux appareils en séries, etc.), pour comprendre de quelle utilité est en l’espèce une surveillance assidue du chirurgien chef de service.

b) Massage et électricité. Les appareils d’électricité médicale et les installations propres au massage, comme les agrès de gymnastique élémentaire, sont placés dans ces deux salles de mécanothérapie.

Ils sont utilisés, comme les précédents, non pas seulement pour le diagnostic des affections musculaires de l’enfance et pour le traitetement de nombreuses maladies, mais aussi pour la section de cette clinique qui est réservée aux accidents du travail (chambres du 2° étage). Ils rendent, en l’espèce, des services très importants, dont on commence à peine à se douter dans les hôpitaux de Paris, où il n’y a pas encore une seule installation de cette nature ce qui est vraiment incroyable, étant donnée la quantité de blessés qui y sont soignés journellement, quoique l’Assistance publique ne paraisse pas au premier abord avoir à s’occuper de traitement post-opératoire de cette nature, pourtant plus indispensable à l’ouvrier pauvre à qu’à tout autre blessé !

III. La Chirurgie orthopédique en tant que Spécialité.

Le mouvement orthopédique moderne et l’orthopédie telle qu’on la conçoit aujourd’hui sont partis de l’étranger, après avoir pris naissance en France, avec Delpech (de Montpellier), Bouvier, Duval, et surtout Jules Guérin. C’est ainsi que sont devenus célèbres les noms surtout Hoffa, de Wolf, de Lorenz, de Vulpius, dans les pays de langue allemande ; de Paci, de Panzeri, en Italie ; de Phelps, etc., en Amérique. Mais peu de ces chirurgiens ont, même jusqu’à ces dernières années, compris, avec le même sens aigu de l’actualité qu’Hoffa à Wurzbourg et Codivilla à Bologne, la nécessité de posséder une installation, complète et grandiose, permettant de réunir dans la même main tous les éléments qui assurent le succès thérapeutique en matière d’intervention orthopédique. Et il faut savoir gré au Dr L. Mencière, luttant contre les théories antiques de Paris, d’avoir implanté de façon définitive ces saines idées (7) dans notre pays, et de les avoir mises en pratique, de la façon la plus brillante et la plus rationnelle, dans l’une des plus riches contrées de France, la Champagne, c’est- à-dire dans le milieu le plus favorable, sociologiquement parlant au triomphe de cette manière de voir.

En effet, en chirurgie orthopédique, il ne suffit pas d’opérer et d’intervenir brillamment, de façon à étonner l’assistance la plus compétente par sa rapidité d’exécution et le brio avec lequel on manie le bistouri. Ici, il faut savoir qu’en étant à dessein plus modeste et moins bruyant, tout en restant aussi audacieux dans les tentatives opératoires qu’on propose, on fait de la meilleure besogne, car il est aussi délicat de mener à bien une greffe tendineuse, qui réussit à souhait, qu’une hystérectomie, qui guérit seule. De plus, le principal secret du chirurgien, qui traite les difformités et surtout les affections musculaires (paralysies, etc.), réside, en réalité, dans l’établissement d’un diagnostic très poussé et très précis de toutes les lésions présentées par le malade. Or cela est bien plus compliqué que de connaître la variété anatomique d’un fibrome utérin ! En l’espèce, on ne peut agir au petit bonheur ; et l’on ne peut se lancer dans une opération, malgré sa bénignité, que quand on a dressé à l’avance un plan d’attaque très minutieusement étudié ; sinon on ne réussirait pas. Or, pour cela, on a besoin de recourir à une série de méthodes qui exigent des installations dispendieuses ; et, de plus, il faut du temps, beaucoup de temps, de très longues matinées : ce dont on ne dispose guère à Paris !

Enfin, une fois l’opération exécutée et réussie, on n’a presque rien fait. Il faut rééduquer les muscles nouveaux qu’on a créés, apprendre aux patients à se servir de l’organe qu’on a restauré avec un soin jaloux, ou du membre atteint qui se trouve placé dans des conditions toutes nouvelles, etc., etc. Pour obtenir ces résultats, on doit avoir à sa disposition de nombreux appareils et même des maisons de santé, agencées d’une façon particulière, pourvues d’un personnel nombreux et spécialisé. Il faut, en outre, pour le chirurgien, du temps, de l’espace, de la patience, un don réel de minutieuse observation, maintenu constamment en éveil par une pratique importante, et aiguisée chaque jour par les difficultés inhérentes à toute profession exercée d’une manière intensive.

Tout cela explique pourquoi une Clinique de Chirurgie orthopédique doit avoir les dimensions de celle de Reims ; pourquoi, jusqu’à présent, celle-ci est unique dans notre pays, où les entreprises d’initiative privée de cette envergure sont très rares dans les carrières dites libérales ; pourquoi l’exemple du Dr L. Mencière ne sera pas suivi d’ici longtemps encore, car, si la maison doit être vaste pour être excellente, il faut savoir, pour en assurer les services, lui procurer une clientèle suffisante, grâce aux résultats obtenus et grâce à la notoriété du chirurgien : ce qui est bien plus difficile qu’on ne le soupçonne ! Notre collaborateur et ami, dont l’esprit novateur est bien connu désormais et déjà apprécié même à l’étranger, qui a imaginé tant d’appareils ingénieux, et qui conçu divers manuels opératoires fort dignes d’intérêt, possède donc là un véritable Hôpital de Ville, réservé à la spécialité qu’il a choisie. Persuadé que l’opération n’est en réalité qu’un épisode de cure – et non le seul traitement qu’a à appliquer le chirurgien , – il s’efforce de diriger par lui-même tous les services de cette clinique et de présider aux phases multiples de la thérapeutique, depuis l’intervention sanglante jusqu’aux exercices les plus simples de gymnastique, de massage, de mécanothérapie et d’électrothérapie, y ajoutant encore, suivant les besoins, la direction de la confection d’appareils de prothèse, soit transitoires, soit définitifs. Il ne faut pas s’étonner, par suite, si, en y consacrant tout son temps, toute sa patiente énergie, toute sa tenace volonté, il y enregistre des succès que véritablement l’on n’obtient pas ailleurs, en particulier dans les hôpitaux parisiens.

Il est, certes, inutile de rappeler ici qu’en visitant cette Clinique, nous y avons trouvé en traitement des échappés des salles d’opérations de la capitale et d’autres villes de France, parce que le résultat était incomplet ou même mauvais, au point de vue orthopédique, et qu’il fallait tenter encore quelque chose. Mais nous devons cette satisfaction à notre conscience d’ajouter que, si vraiment des traitements méthodiques, organisés de la sorte, n’aboutissent pas à une restauration presque parfaite des organes, c’est qu’il est véritablement des choses encore impossibles à obtenir dans l’état actuel de nos connaissances chirurgicales.

Dr MARCEL BAUDOUIN.

(1) Je sais bien qu’actuellement l’hygiène des hôpitaux d’entants a élé bien améliorée par l’isolement des malades atteints d’affections contagieuses. – Mais cet isolement, même très perfectionné, tout le monde le sait, ne peut être que relatif, et, par suite, toutes les… fuites sont possibles.

(2) L. Mencière. Résultats du traitement non sanglant orthopédique et mécanothérapique dans les ankyloses, raideurs articulaires, paralysies, atrophies musculaires, impotence fonctionnelle, consécutive aux traumatismes des membres el au traumalisme chronique des articulations. 1904, juillet. Rev. de Chir. orthop., Reims.

(3) Marcel Baudouin. La Clinique de Chirurgie orthopédique du Dr L. Mencière ( de Reims ) – Archives provinciales de Chir., Paris, 1902, n° 12, 745-750, 7 fig.

(4) L. Mencière. – Note sur mon instrumentation pour la chirurgie mécanique non sanglante, osseuse et articulaire. Arch. prov. de Chir., 1904, n° 4, avril. – Paris, Tiré à part, in-8°, 14 p., 13 fig.

– (5) L. Mencière. – Ce que doit-être le traitement moderne de la tuberculose articulaire. – Arch. prov. de Chir., 1902, octobre, n° 10.

Traitement des tuberculoses articulaires par la phéno-punclure. – Congrès int. de méd., Madrid, Sect. de pédiatrie, 1903, 23 avril.

(6) L. Mencière. Ankylose chirurgicale des articulations par voie de suppu- sation aseptique. Phéno-arthrodèse. – XVI Congrès franç. de Chir., 1903, 24 oct.(7) L. Mencière. – Cancer des os (ostéosarcome) traité par l’énucléation et le lavage de la cavité avec l’acide phénique pur, suivi d’un lavage à l’alcool. — XVIe Congrès français de Chirurgie, 1906. – Tiré à part, Paris, Alcan, 7 p., 1904, 1 fig.

En juin 1905, nous avons eu l’occasion de voir, à la clinique de Reims, la femme qui a fait l’objet de ce mémoire. Elle est radicalement guérie depuis plus d’un an ( opération du 7 mars 1904 ), et marche à l’aide d’un appareil en cuir moulé, la jambe étant en rectitude. Ce résultat, au point de vue clinique, est des plus remarquable, n’est-il pas, vrai, car on sait que l’ostéosarcome nécessite toujours l’amputation de la cuisse, sinon la désarticulation de la hanche. C’est un magnifique succès au profit de la méthode de traitement des ostéosarcomes préconisée par le Dr Mencière.

(7) L. Mencière. – De la chirurgie orthopédique considérée comme spécialité autonome. – Société médicale de Reims, 16 octobre 1901. – Tiré à part, 1901, in-8°.